日本繊維新聞(nissen)というアパレル業界の専門新聞があります。2008年11月20日付けの日本繊維新聞のファッショントークというページに久しぶりに原稿を書きました。今回、編集担当の方の許可をいただき(ありがとうございます>佐藤さま)このテキストを公開させていただくことになりました。

日本繊維新聞 繊維・アパレル・ファッション業界のニュース&情報

ファッショントークと言いながらもファッションの枠に関係なく好きなことを書かせていただいていますが、日刊紙ですので瞬発性優先ということで今回はちょうど読んだところだった濱野智史氏の『アーキテクチャの生態系――情報環境はいかに設計されてきたか』の紹介と感想を書いています。(基本的にはソーシャルウェアのヘビーユーザー未満の読者を想定しています)興味のある方は以下からどうぞ。

「アーキテクチャはデザイン可能か?」

「グーグル」の国内利用者数3090万人(2008年10月28日現在)、「2ちゃんねる」の利用者数930万人(2007年2月現在)、「ミクシィ」の会員数1500万人(2008年7月13日現在)、「ニコニコ動画」の登録者数930万人(2008年9月30日現在)。2000年以降に登場した主なウェブサービスの利用者(登録者)の数です。それぞれの利用者は多くが重複していると思われますが、それにしてもそれぞれがかなり巨大なコミュニティであるといえます。読者のみなさんも利用したことがあるか、利用したことがなくてもその名前を耳にしたことはあるのではないでしょうか。

最近出た濱野智史氏の『アーキテクチャの生態系—情報環境はいかに設計されてきたか』は「グーグル」「2ちゃんねる」「はてなダイアリー」「ミクシィ」「ユーチューブ」「ニコニコ動画」など、利用者の規模が「社会」にまで拡大したウェブサービス=ソーシャルウェアを「アーキテクチャ」として捉え情報環境を読み解こうという非常に興味深い—まさに今読みたかったー本です。

アーキテクチャとは一般的には「建築」や「構造」を指しますが、この本では情報技術(IT)によって設計・構築された、人々の行動を制御するネット上のウェブサービスを指しています。このアーキテクチャという概念はアメリカの憲法学者ローレンス・レッシグが『CODE』(2001年)という著書の中で論じたもので、「規範(慣習)・法律・市場に並ぶ、人の行動や社会秩序を規制するための方法」です。ちょっとこれでは分かりませんよね。この本では飲酒運転の問題を具体例として出しています。「飲酒運転=悪」という考えを教習ビデオ等によって再確認し、人々の価値観や道徳心に訴えかけるのが「規範」による規制。道路交通法による罰則が「法律」による規制。罰金を高額に上げるのが「市場」による規制。そして新しく導入に向けて検討されている「自動車にアルコールの検知機能を設置し、そもそも飲酒している場合にはエンジンがかからないようにする」という規制方法がレッシグの言うアーキテクチャです。濱野氏はこのレッシグの概念を継承しつつも、規制/抵抗という図式で議論を進めるのではなくアーキテクチャが持つ「いちいち価値観やルールを内面化する必要がない」「人を無意識のうちに操作できる」といった特徴を肯定的に捉え積極的に活用しようと多様なアーキテクチャのあり方をソーシャルウェアの生態系に分け入りながら模索していきます。僕はこのスタンスを全面的に支持します。そしてそれは濱野氏がこの本で対象としているネットのアーキテクチャだけではなく元々の意味である建築のアーキテクチャに関しても同様だと考えます。

この本では上記のソーシャルウェアのアーキテクチャとしての特徴がそれぞれ分析されていくのですが、やはり一番面白いのはニコニコ動画の「疑似同期」性についての論考でしょう。ニコニコ動画の特徴は動画の再生タイムラインを使って同じ現在を共有しているかのような錯覚(=視聴体験の共有)を疑似的に生み出すサービスであるーという指摘を最初に『Wired Vision』の濱野氏の連載「情報研究ノート」で読んだ時には正直はっとさせられました。アーキテクチャによって単に体験を生み出すのではなく体験の共有を生み出すということ、芸術作品(コンテンツ)が複製可能なのではなく<経験の条件>が複製可能であるということ。この分析はあらためて読んでも秀逸だと思います。

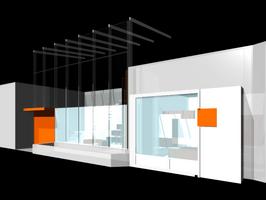

濱野氏は最終章で、これからのネットワークが隅々にまで浸透した社会において「ミクシィのように都市空間や集合住宅を設計し、ウィニーのように流通や再分配のシステムを構築し、ニコニコ動画のように現実空間にコメントを付与するようになるのかもしれません(「ニコニコ現実」)」と述べています。これらは僕たち(matt)が今までにプロジェクトとして取り組んできたことと大きく重なります。『not’ mansion』(2007年)は現実空間上のマンション(各住戸やパブリックスペース)とネットワーク空間上のSNSを可塑的レイヤー構造の連続するコミュニケーション環境と捉えて設計しマンションパッケージとして販売していこうという試みでした(このプロジェクトは残念ながら企画途中で消滅)。『sim. -as we may think-』(2004年)や『womb project』(2005年)は「ニコニコ現実」とまではいきませんが、現実空間にコメントを付与し距離の「疑似同期」を生み出したり、「ズレ」によるコミュニケーションの臨場感を作り出すという実験であり、コミュニケーションデザインの実装でした。

このような本、このような研究者の登場はこれからのアーキテクチャの設計&実装にとって有効な視座を与えるとともに、もう旧態のアーキテクトにはネットワークも建築も社会も設計できないということを示していると思います。これからはそれぞれの設計者・デザイナー・エンジニアと共に濱野氏のような情報社会の研究者や科学者などがチームを作りアーキテクチャを設計&実装していくことになるでしょう。それはこれまでもよくみられた異業種「コラボレーション」のような結果としてマーケティング的戦略にしかなりえないものではなく、アーキテクチャの生態系に取り込まれつつもその中で創っていくためにはもうそこからしか始まらない基点だと思います。そういう意味でもこの本はエポックメーキングな一冊になるでしょう。それからこの本はアーキテクチャの分析を通してのユニークな「日本社会論」にもなっています。それについてはこのボリュームの中では触れませんでしたが、社会論/文化論からみても楽しめる本になっています。みなさんぜひご一読を。

李明喜(mattキャプテン、空間デザイナー)

URL : http://www.mattoct.jp/

濱野 智史

エヌティティ出版

売り上げランキング: 857

![商店建築 2009年 02月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51DpW1NuJVL._SL160_.jpg)